Doomsday (Neil Marshall, 2008) s’inscrit dans la tradition de Escape from New York (New York 1997), qui est aussi devenue celle d’une quantité de jeux vidéo : le héros — l’héroïne pour être précis — doit se rendre en territoire hostile et y accomplir une mission au profit d’un pouvoir cynique et corrompu.

Tout commence en 2008 : l’Écosse est subitement ravagée par l’épidémie fulgurante d’une maladie de films d’horreur, le Reaper. On ne sait pas trop ce qui arrive aux gens atteints mais ils ne sont pas beaux à voir, leur visage est pustuleux, ensanglanté, et ils meurent rapidement dans de spectaculaires souffrances. Pour contenir le mal, la Grande-Bretagne reconstruit le mur d’Hadrien, qui protégeait l’Angleterre des tribus de Calédonie. Ce mur de métal est immense, scellé, infranchissable, et renforcé par un dispositif côtier à base de mines et de patrouilles : plus personne ne peut sortir d’Écosse. Le plan est de laisser les Écossais mourir entre eux. Le jour où le mur est achevé, une femme confie sa fille, la petite Eden, à des militaires : elle grandira du bon côté du mur, mais a perdu un œil. Contrairement à Snake Plissken dans Escape from New York, Eden ne porte pas un bandeau de corsaire, elle utilise un œil-de-verre caméra qui envoie des images vers sa montre. Grâce à cette prothèse, elle peut enregistrer ce qu’elle voit, mais aussi envoyer son œil loin d’elle et s’en servir comme d’un drone de surveillance, ce qui lui sert dans sa profession de policier de choc.

L’Écosse est isolée depuis trente ans lorsque la maladie Reaper refait subitement surface au cœur de Londres. Politiquement, la Grande-Bretagne n’est plus que l’ombre de ce qu’elle a été. Isolée internationalement, elle est dirigée par un premier ministre sans grande personnalité qui prend ses ordres d’un homme d’affaire d’extrème-droite nommé Canaris. Le plan de Canaris est de laisser un grand nombre de londoniens succomber au virus, car le pays est surpeuplé, puis de se présenter comme un sauveur en fournissant un remède. Car il pense qu’un remède existe : par satellite, on s’est aperçu que l’Écosse se repeuple, et on pense que cela peut être lié aux travaux d’un grand biologiste, Kane, qui était resté piégé dans l’enceinte.

Eden, un médecin et une escouade de soldats sont envoyés de l’autre côté du mur, dans des véhicules blindés. Assez rapidement, ils rencontrent Sol, qui dirige une innombrable bande de punks anthropophages et cruels. On apprendra par la suite que Sol est le fils, mais aussi l’ennemi juré du savant Kane. À peine arrivés à Glasgow, les membres de l’équipe d’Eden sont tués, à l’exception d’Eden elle-même, du médecin et d’un militaire. Les survivants échappent à Sol et partent dans les montagnes où se trouve Kane.

Kane (Malcom McDowell — qui interprétait Alex dans Orange Mécanique) est aussi fou que son fils. Il considère que le destin de l’Écosse doit être pris comme une bénédiction, une purification nécessaire, et dirige une troupe d’hommes et de femmes revenus au moyen-âge, vivant dans un château et se battant en armure. Avant de les exécuter, Kane révèle à Eden et à ses compagnons qu’il n’existe pas de traitement, que les survivants ne sont que le fruit d’une sélection naturelle. Eden parvient à se sauver et à emmener avec elle la fille de Kane, immunisée contre le virus et grâce à qui on peut imaginer de mettre au point un traitement.

Eden, qui cherche à retrouver des traces de sa mère, dont elle a tout oublié, reste en Écosse mais se débrouille tout de même pour filmer Canaris en train de détailler cyniquement ses projets, film qu’elle transmettra ensuite au chef de la police (Bob Hoskins). Après quoi elle part, semble-t-il, reprendre en mains la bande de Sol, qu’elle a décapité.

Pèle-mèle, le scénario emprunte à Escape from New York et Escape from L.A., les Guerriers de la nuit, 28 jours plus tard, Children of men, V for Vendetta, A boy and his dog, Resident Evil, Le Survivant, Mad Max, Beyond Thunderdome, et sans doute aussi au cirque Archaos et aux clips de Billy Idol… Ce récit m’en a rappelé encore deux autres, qui ne font sans doute pas partie des influences directes du réalisateur : After London (1885), de Richard Jefferies, où l’Angleterre retombe au moyen-âge, et l’abominable nouvelle The Unparallaled invasion ( 1910), de Jack London, où l’écrivain, pourtant humaniste, internationaliste et socialiste, imagine avec une froideur inquiétante que pour régler le problème de la surpopulation chinoise, il faudra un jour encercler l’Empire du milieu de murs bien gardés, puis y envoyer par voie aérienne des ampoules de gaz empoisonné dans le but d’y supprimer toute vie.

Puisqu’il recourt à des clichés pris à d’innombrables autres films, le réalisateur-scénariste Neil Marshall (Dog Soldiers, The Descent) ne se fatigue pas beaucoup pour expliquer les situations, les comportements ou les réactions des uns et des autres, ni pour expliquer, entre autres détails, comment on se procure de l’essence trente ans après avoir été totalement coupé du monde ou comment on enferme la population d’une région comme l’écosse en quelques heures. La naïveté du scénario ne fonctionne pas comme elle pouvait fonctionner dans les films du début des années 1980, parce qu’elle n’est plus sincère, elle s’adresse moins aux peurs du futur du cinéaste et de son public qu’à l’histoire du cinéma de genre. Et il ne suffit pas que la bande-son soit antique (Siouxie and the banshees, Fine young canibals, Frankie Goes to Hollywood) pour que l’on marche. En encore moins réussi, j’y vois le même défauts qu’aux films de Quentin Tarentino : beaucoup de références, mais rien d’intime. Par ailleurs, les fréquents effets « gore » — un homme brûlé vif pour être mangé, par exemple — rendent moins mal à l’aise pour le détail avec lequel ils sont traités que par la distance dont semble faire preuve le réalisateur.

L’ensemble est un peu raté. Pourtant il y avait un certain potentiel à ce récit, à une époque où l’Écosse revendique à nouveau fortement son indépendance et où se posent plus que jamais dans le monde de cruelles questions de frontières. L’œil-caméra, qui renoue avec des récits de sorcellerie, est plutôt sympathique.

Les acteurs, dont Rona Mithra qui interprète Eden, sont plutôt convaincants, mais dans l’ensemble, il manque à ce Doomsday la fraîcheur et la modestie qui en auraient fait un film « culte ».

Ah, dommage. Pourtant Neil Marshall est aussi capable de faire dans le film d’horreur franc et honnête, comme The Descent.

J’ai lu pas mal de critiques de gens qui avaient justement aimé The Descent et qui ont surtout dit que ça n’allait pas à Neil Marshall d’avoir de trop gros budgets…

sans doute déjà vu, car largement diffusé ses derniers jours.

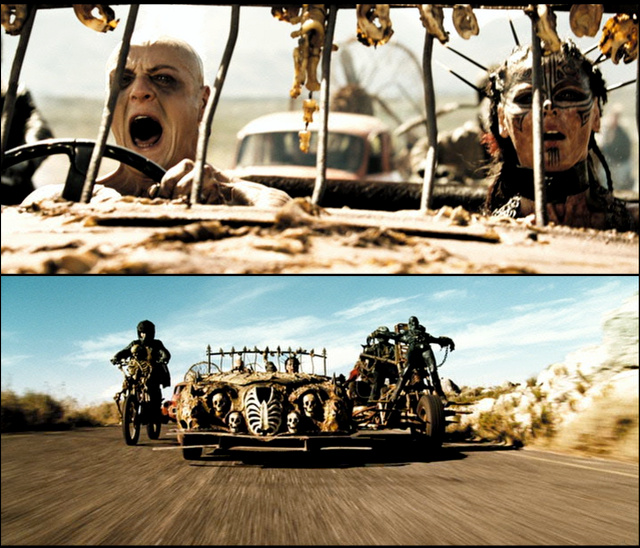

un chouette travail d’édition de morceaux de blockbusters apocalyptiques

Je dois être le seul fan français (au monde?) de Doomsday. J’adore ce film, j’ai dû le voir au moins 10 fois et j’affronte sans sourciller depuis des années les mines affligées de mes amis à qui j’essaie d’en faire l’éloge et qui immanquablement trouvent ce film stupide et déplaisant. Je reconnais que ce n’est pas du Bergman ou du Tarkovski (que j’apprécie aussi par ailleurs) mais, sans que je puisse très bien le justifier, ce film me fait l’effet d’une drogue euphorisante. Peut-être ai-je trop abusé de Mad Max 2 dans ma jeunesse… À vérifier, mais je ne pense pas que Marshall bénéficie pour ce film d’un budget très nettement supérieur à celui de The Descent (qui est effectivement très impressionnant, surtout quant on sait que les sequences qui se deroulent sous terre ont été entièrement tournées dans un studio minuscule), je pense au contraire que tout l’art de ce cinéaste consiste à transcender des conditions de tournage drastiques: cf. La bataille de l’épisode 9 de la seconde saisons du Trône de fer, qu’il a réalisée. Mais pour revenir à Doomsday, je trouve son outrance et son rythme furieux parfaitement réjouissants et son écriture pas si mauvaise (j’aime beaucoup la fin). Quant aux invraisemblances, elles ne me gâchent en rien le plaisir, je les considère comme une sorte de « licence poétique » (si j’ose dire au sujet de ce film qui mérite moins que tout autre cet adjectif). À ce sujet, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur les « invraisemblances » au cinéma (cf. Les critiques reçues par le dernier Batman) ou plus exactement sur celles que chacun tolère ou pas (celles qui sont majoritairement tolérées n’étant pas toujours les moins graves). Bon, j’ai parfaitement conscience de me ridiculiser en écrivant tout cela, mais je n’y peut rien, rien qu’a repenser à Sol (le chef des punks, le plus debile de tous, ça doit d’ailleurs être pour ça que c’est le chef) en train de brailler au volant de sa voiture, je ne peut m’empêcher de sourire bêtement.

@Jbastide : il y a des qualités objectives dans Doomsday, mais c’est tellement une synthèse que je ne peux pas m’empêcher de penser aux films dont s’est servi le scénario, que je préfère invariablement. Les invraisemblances ne me gênent que lorsqu’elles me gênent : certains scénarios les font passer comme une lettre à la poste, mais pas tous, et ici je me suis plusieurs fois demandé comment telle ou telle chose serait possible ou comment une société aussi destructrice que celle de Sol pourrait survivre, uniquement peuplée de vingtenaires ou de trentenaires, pendant des décennies…

J’aurais pu marcher, puisque je marche facilement avec Carpenter par exemple, mais il m’a manqué un truc.

Sinon, oui, là, le budget était important pour ce cinéaste, mais pas important dans l’absolu : 30 millions de dollars, dont une partie payée par le syndicat d’initiative écossais 🙂

@jiemji : merci !

Oui vous avez raison le budget de Doomsday est 10 fois plus important que celui de the Descent. Ce que je voulais dire, c’est qu’on sent qu’il est malgré tout limité et que l’un des talents de Marshall est de s’arranger pour produire néanmoins des images assez spectaculaires dans ces conditions. Ce qui n’excuse pas les « plot holes » comme on dit mais je pense que la priorité est ici de montrer des scènes marquantes, au détriment d’une certaine vraisemblance. En d’autres termes: les punks cannibales sont à ce prix! Bravo en tous cas pour votre travail. Je vous lis depuis longtemps et j’aime beaucoup ce que vous faites. Je lirai votre prochain livre avec beaucoup d’intérêt.